教授低龄化是国家学术依附性的表现?一个耐人寻味的发现

✪ 刘超

浙江大学教育学院

【导读】近年来,高等院校非升即走制度、青年教师考核屡屡引发争议,一些人对近代中国的“少年成名”时期颇为怀念。那时20出头便任名校教授、30来岁主掌名校者大有人在,全国出现了一个30来岁少壮派的洋派名教授群。

然而本文研究发现,“少壮派教授”大量存在是近代中国独有的现象,这看上去是教授年龄问题或师资队伍的年龄结构问题,实质则更为复杂,其背后牵涉中国学术的独立性、自主性问题。

作者分析,从清末开始,新式高校勃兴,高端新式学人供不应求,教授缺额严重依赖于留学归国人员,使后者在缺乏必要考核的情况下迅速跻身教授,许多本土学者却被挤压。1922年从北大毕业的陶希圣,因出身本土,只能挣扎于下层知识界;1925年萧一山以北大高材生的身份往教清华,深得梁启超欣赏,然而只能屈居为讲师,张恒寿1932年大学毕业,1952年进入河北师范学院后仍是副教授,当时已年届半百。这无疑使中国的教师评聘被外国学位所绑架。它不仅造成教授队伍良莠不齐,也严重扭曲学术制度,恶化学术生态,从深层上威胁中国的学术自主和教育独立。这是当时基础薄弱、人才匮乏条件下不得已的无奈之举。从1927年开始,师资评聘渐趋合理,到1930年代后期,师资质量和学术水准大幅提升。合理的教师评聘制度强有力地推动中国的知识生产和学术独立,为民族独立提供坚实基础。

作者指出,在当时的学术界特别是社会科学领域,伴随西方的殖民侵略,欧式社会科学大规模地在世界各地扩散,越来越多的国家和地区沦为西方文化附庸国和学术殖民地时。面对压力,中国学术逆势而上,逐步挣脱西方笼罩,形成自主性,日趋接近学术独立之鹄。这段历史的经验和教训,为日后的求索提供了诸多镜鉴。

本文《清华大学学报》(哲学社会科学版)2023年第1期,原题为《教授低龄化是国家学术依附性之表现——近代中国“少壮派教授”现象发覆》。仅代表作者观点,供读者参考。

教授低龄化是国家学术依附性之表现

——近代中国“少壮派教授”现象发覆

近几十年来,学术界对近代中国知识界的研究已相当深入系统;对大学教师的来源、结构、流动、成果及待遇等问题,都已涌现一系列成果。然而,对其年龄问题,却迄今鲜有关注。其实,年龄不止是生理现象或个体问题,更是生命的刻度和社会的年轮。它隐含着核心的生命信息,具有丰富的社会历史意涵和政治意蕴。因此,学者群落的年龄结构是极为关键也极为隐秘的信息,是打开中国知识界深层次的制度、结构和生态及其变迁的重要密钥。

▍问题的提出:一个普遍的“共识”?

近代中国,少年得志、少年成名的现象非常普遍。许多人年纪轻轻便已负有盛名、身居要职。在知识界,全国各地二三十岁的教授更是比比皆是,可谓“少壮派教授”。在这一大批人物中,20出头便任名校教授、30来岁主掌名校者大有人在。例如,陈大齐于1912年留日归国任浙江高等学校校长,年仅26岁;林风眠任国立艺术院院长时仅28岁;周诒春1913年出长清华时不足30岁;胡仁源1913年代理北大校长时(翌年转正),年仅30岁;罗家伦出长清华大学时仅31岁。即便相对当时国人的健康水平和人均寿命来说,如此年龄,仍属相当年轻。20世纪上半期,中国乡村人口中50岁以上者仅占14%,城市人口的情况也与此相近。在全国总人口中,未成年人占比较大,老年人则占比较小;青壮年人口占相当大的比例,诚可谓“少年中国”。一般人到50岁左右,就普遍被认为是老年人,即便是经济条件稍好的知识阶层也是如此。如朱自清在33岁时就以中年人自居,“入中年以后……我觉得自己是一张枯叶,一张烂纸”;十年前自己还是个“年轻的学生”,现在则已“到中年”。40多岁时,他就自觉已近“夕阳”之年。

此时中国学术界,充斥着一批二三十岁的教授。如此学界可谓年轻。这不仅与今日之中国迥异,当时在全球也是异常醒目的。所有这一切奇异现象,都交织在近代中国,催生了许多纷繁乱象和奇人异事。这一问题有深刻的原因,也对当时中国知识界产生了极深远的影响。年龄结构与其他问题密切相关,并产生一系列连带后果。然而,对如此重要的问题,研究者却往往视而不见,深入研究更是迄今阙如。只有个别论著曾对此一笔带过,但也只是点到为止,对其成因、意涵及影响等,均未予深究。

迄今,有极少数学者对此现象进行了述评。有人在研究民国大学时指出,罗家伦时代开始,清华经常破格取材,少壮派学人甚蘩。清华所聘多为“处于三十岁左右的黄金工作期”的少壮派教授,建成了一个富有活力的学术集团。

陈平原教授通过老北大早年的文献,“明白了何谓‘新青年’”。在北大1918年的“现任职员录”中,发现黄侃33岁、钱玄同32岁,“陶孟和三十一岁,王星拱三十岁,何炳松二十九岁,胡适二十八岁,刘半农二十八岁,朱家华(骅)二十六岁,梁漱溟二十六岁,徐宝璜二十五岁……管理层中,校长蔡元培五十岁,文科学长陈独秀四十岁,图书馆主任李大钊三十岁。以今天的眼光来衡量,这是一个何等年轻的学术队伍!可正是这些‘新青年’,开启了政治、思想、学术上的新时代”。此说后来被各方普遍征引、反复称许。郜元宝便称:“从清末维新运动到辛亥革命这二三十年,‘少年’无疑是文化新潮中最重要的一个话题。”“当时的‘少年’‘幼者’,其主体相当于今天的‘青年’,也包括今天所谓少年”,《新青年》汇聚的是“一帮自称‘少年’的新派知识分子”。《青年杂志》创刊时,“主编陈独秀三十六岁,鲁迅三十四岁,周作人三十岁,钱玄同二十八岁,李大钊二十六岁,胡适、刘半农同龄,才二十四岁。据1918 年的统计,全校教授平均年龄只有三十多岁,少数仅二十七、八岁”。

有极个别研究学者还对此现象的成因和影响进行了初步探讨。有人指出,由于当时特殊的制度环境和学术生态,大学有相当的办学自主权,而且时有破格现象,几乎一度成为一种特殊的“制度”;大学呈现“高少壮派教授率”的特征。“这种宽松的制度足以保证多数教师可以在最短时间内跻身教授:一般教师所需不超过10年”,许多海归派学人“30来岁跻身教授……二十余岁的教授大有其人”,全国“形成了一个30来岁少壮派的洋派名教授群……其时绝大部分学者的整个学术黄金时期都可以在教授平台上度过……这种由中年‘老教授’和青年少壮派教授组成的学人群具有极大的活力”。并指出,清华系学人普遍极为年轻,许多优秀学人“大都成为年约三十的教授”。而“一旦评上教授,学者便无太多职称、生计之忧,便于专心教研”。“因此,在全国范围来说,‘清华学派’拥有一批最年轻、敬业的实力派教授,这就类于‘五四’前后的北大,拥有一批年轻才高(平均三十来岁、有留洋背景)的教授,当是最有活力的”。稍后,有人还对物理、史学等具体学科进行了考察,并指出,清华历史学人成长强劲,全国最年轻的一批少壮派史学正教授中,相当一部分出自清华系,如皮名举(29岁,北大)、张贵永(28岁,中央大学)、邵循正(27岁,清华)、王信忠(28岁,清华)等。虞昊等人则认为,在20世纪20年代后期,清华校内形成了以叶企孙、陈岱孙、叶公超等为代表的“少壮派”教授集团,推动了清华的改革。不少研究者论及这一时期时,往往动辄称某人为“当时最年轻的教授之一”,如刘婷即称“齐思和是民国史坛的少壮派学者之一”。事实上,许多当事人对此已有所论列。许德珩即认为,蔡元培在北大改革中聘请教师坚持“人才主义”,打破年龄和资格的限制。“据1918年的统计, 全校200多教员中,教授的平均年龄只有30多岁,甚至有26、27岁的教授”。无疑,这是“新青年”的时代。罗家伦曾回忆道:自己“做校长时不过三十岁左右,自己很年轻,所以请的教授们,也都不过和我上下的年龄”。罗的助手冯友兰也表示,当时清华“不太喜欢请初出茅庐的人”,而是偏好那些已有学术成就和教学经验的年轻教授。清华毕业、日后于27岁成为浙大教授的王淦昌,当时亦被普遍誉为“娃娃教授”。

总体而言,学界对近代学人年龄问题的研究,迄今仍极为有限。这些有限的研究几乎完全是从颂扬的角度进行评述,而且基本限于现象层面或制度表层,对其背后的深层原因、内核及限度,还挖掘得相当有限。从理论上说,激励青年、保持队伍年轻化,无疑是必要的;不拘一格降人才,给天才创造空间、让少年英才脱颖而出,当然最称理想。然而,当时的实情绝非如此简单。

▍“少壮派教授”:一种不寻常的“常态”

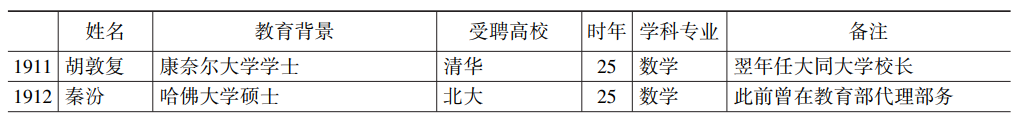

细究中国学术史,不难发现近代中国的教授普遍非常年轻。这在当时绝非个例,而是常态。有关各方对此也习以为常,甚至习焉不察。年轻名流甚众的现象绝不限于个别头等名校,其他高校亦无二致。从清末出现新式大学开始,一批批20余岁的海归派学人就持续涌入大学,且往往占据要职。他们在学术体制中的占比持续上升,影响力日增;那些旧式学人则日渐边缘化。进入20世纪20年代后,随着海归人才的持续增加,这种现象进一步凸显,“少壮派教授”的队伍更是蔚为壮观。此现象一直延续到20世纪30年代后期。即便是在此之后,依旧不绝如缕。举隅如表1所示。

表1 近代中国少壮派教授谱系举隅

以上的初步统计表明,在20世纪40年代的欧美,名校博士毕业后一般还需博士后研究经历才能获得教职,并从讲师或助理教授起步;从博士毕业升等至教授,一般接近20年,10年以内的并不多见(文法科尤然)。前述学人都是当时各方公认的杰出华人学者,在欧美名校亦属佼佼者,其升等速度远快于一般欧美知名学者。然其中速度最快的李政道,也花了6年。——而彭桓武则在获得首个博士学位(1940)并从事博士后研究5年后才成为助理教授。谢毓章1944年(29岁)起任广西大学教授,1950年获范德堡大学博士学位后,直到1957年仍未能获得教授职位(回国后迳任清华教授)。被胡适极为看好的北大杰出教授马仕俊,1946年起在欧美多国从事研究,直到1953年才获得悉尼大学教职。由此可见,中西大学教授标准之间,仍有相当差距。

在某些国家,终身无法升等为教授的学者大有人在;即便是在发达国家中教师升等可能最快的美国,博士毕业10年内成为名校教授者仍是少数。在英才辈出、学术人才规模数十倍于中国的美国,能在30岁前成为名校教授者,犹属寥若晨星,此类人物往往均为真正才华卓越的奇才。而当他们成为名校教授之际,确实大都已是权威学者;有的此前已获诺贝尔奖,有的随后成为国家级学会主席、获得院士等殊荣。因此,对这批“以学术为志业”的学者而言,教授职位往往并非其职业生涯的终点,而只是他们赢得更高荣誉、取得更大成就的前奏。这也正是巴黎大学等许多名校之教授标准的外化。

此间,另外两个问题亦随之凸显:一是青年教师的成长问题,二是研究系列人员的问题。和一战后的西方名校一样,由于“研究活动飞速地上升到教育系统的越来越‘高’的层次”,中国高校也出现大量从事研究但不在教学一线的人员,其数量日渐超过学校编制所能容纳的限度,成为管理上的一个新难题。随着科研功能的膨胀与大学的巨型化/科层化,各种考核日趋苛刻、升等日益困难。绝大多数学者须在学术体制中耗费更多时间和心血才能抵达教授职位。以清华为例,该校1925年中国籍新科教授平均年龄26.25岁。随着评聘门槛的水涨船高,新科教授的年龄也逐步增长。及至1949年,已知详情的3位新科教授均为新从海外任职归来的名家,平均36.33岁,比前者足足增长了10岁。这已超过当时多数学者从本科入学到博士毕业的年数。这就意味着,这批能受聘为名校教授的学者大都已在发达国家有多年学术工作经验,已是比较成熟的学者,能更好地追踪“世界学术上的最近的进展”,学样也更有望从中遴选或培育出“将来最有希望成就的学者”。这无疑表明中国名校的教师评聘已发生历史性转变,也基本达成了当年学界领导者们最初的构想。这也意味着,对许多学者来说,在名校博士毕业并历练多年后,才有望获得中国顶级大学教授职位。在此大势下,无论如何,青年教师的晋升之路必将更艰辛、更漫长。

▍余论:从捆绑到脱钩

统上,在近代中国,“少壮派教授”是一种常见现象。这一现象的出现有着非常复杂的原因并产生了多方面的复杂影响。

19世纪90年代起,随着中国教育近代化进程的起步,学术制度也日趋成型。新式院校的大量师资缺额均由新式学人填充,教授职位基本由海归学者直接占据,形成了大面积的30岁左右的“少壮派教授”群体。“少壮派教授”云集固然部分地反映出当时才俊辈出的盛况,但也同样反映出中国学术制度的内在缺陷和人才供给的严重不足。这尽管造就了一批杰出人才,但也无疑使教授质量参差不齐,造成教师评聘制度的结构性扭曲,抑制了广大本土学人的积极性,也造成资源错配和浪费,恶化了学术生态和社会风气,深度侵蚀着中国的教育主权和学术独立性。

新聘教授的年龄,从一个切面折射着近代中国的社会生态、学术制度及知识系统的内部构型,反映出诸多错综复杂的矛盾和难题。这不仅仅是教育系统本身的落后与病态所致,也与国家整体落后有关。作为世界现代化浪潮的后来者,中国的知识体系建设只能借鉴西方并有所创造。但其在早期显然没有实现很好的制度创新,致使本国大学教职被外国大学学位所绑架,由此乱象频仍。在落后的中国,要摆脱学术殖民地的重重困境,势需构建一个良好的知识系统,发挥学术制度的正功能,并使学者各尽其才,实现充分的公平竞争。为此,有关各方进行了艰辛努力,并取得显著成效。这一学术制度建设自1927年起进入新阶段,到20世纪30年代中叶实现实质性突破,明显缩小了与发达国家的差距。至此,高校的破格聘任现象大幅减少。中国教职的含金量的提升,更好地发挥了学术制度的分流与激励功能,有效地选拔那些秀异者到更重要的职位上,从而提高了中国学术的水准,使之在整个非西方世界取得了相当显著的领先地位。这个过程长达近四十年,凝聚着几代人的心血和智慧。

在“少年中国”初步孵化出来的新兴知识共同体中,出现少壮派教授群,是非常自然的。这批人物获得了空前广阔的历史舞台,发挥了重要作用。这一时期中国知识共同体呈现特有的“少年”气质,既元气淋漓、富有锐气,也相对粗糙仓促、不够稳健。这些少壮派教授,正是鲜明地反映出“少年中国”知识界的取向、结构和精神特质。他们带着“少年”特有的元气与活力、莽撞与粗糙质朴前行,逐步赋得内在的自主性。但是,知识界的结构失衡终究是一个不小的弱点,势必造成一系列问题。这个少壮派主导的知识共同体在当时有其进步性和贡献,也有其局限和缺憾。这是新型知识共同体发育过程中难以避免的,当时经过努力也确有明显改善。20世纪30年代中叶,中国知识界实现长足进展,学术发展成绩卓著。合理的教师评聘制度强有力地推动着中国的知识生产和学术独立,为民族独立提供了坚实的基础。中国学术发展抵近历史临界点,学术独立日渐逼近。只是,在历史的遽变中,原有的一系列努力灰飞烟灭。过往的种种随风星散、飘逝。历史翻开新的一页。

近代中国大学教师群体的演化,反映的是中国学术的结构转型与制度变迁问题。在某种意义上,这也是在近代中国这样一个落后的“学术殖民地”逐步实现学术自主和教育独立的艰辛历程。这一过程极具挑战性,它牵涉人、制度、思想、资源等方方面面,可谓是整个民族独立进程和精神结构建设的核心问题。而其年龄结构的变迁,则是中国知识界走向成熟、中国学术走向独立的缩影。

——如何立足国情探索合理的学术制度,建设高水平的知识共同体、维持高水准的知识生产?如何藉此支撑学术独立和民族复兴?这是个极具挑战性的历史难题。中国的有识之士、有力之士在当时的条件下进行了艰苦探索。这一探索是极富成效的,但无疑也是未完成的。其中的经验和教训,为日后的求索提供了诸多镜鉴。

本文《清华大学学报》(哲学社会科学版)2023年第1期,原题为《教授低龄化是国家学术依附性之表现——近代中国“少壮派教授”现象发覆》。文章仅代表作者观点,供读者参考。

编辑:一起学习网

标签:教授,学术,中国,少壮派,大学,制度,教师,留学生,学者,名校